L’année 2025 consacre l’application pleine et entière d’un arsenal législatif profondément remanié face au phénomène de l’occupation illicite. La loi Kasbarian-Bergé, désormais en vigueur via ses décrets d’application, opère une mutation sémantique et juridique majeure : le squat est définitivement requalifié en délit pénal. Cette transformation radicale offre aux propriétaires dépossédés une voie d’action inédite et rationalisée : une procédure administrative d’expulsion accélérée.

Le sentiment d’impuissance qui étreignait nombre de bailleurs face à la violation de leur domicile trouve une réponse dans des sanctions pénales triplées. La nouvelle législation établit une peine plancher de 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende. Cette protection s’étend désormais explicitement aux résidences secondaires et aux logements vacants meublés, mettant fin à une distinction juridique qui générait de nombreuses frustrations et des situations inextricables. Le législateur a également créé un délit spécifique pour les locataires défaillants se maintenant indûment dans les lieux après l’expiration de leur bail.

La requalification pénale et le durcissement des sanctions

L’évolution centrale de la loi « visant à protéger les logements contre l’occupation illicite », dont l’application est effective en 2025, réside dans la criminalisation de l’acte. Le squat quitte la sphère du seul litige civil pour entrer de plain-pied dans le Code pénal. Cette requalification n’est pas symbolique ; elle conditionne l’intervention rapide des forces de l’ordre et modifie la perception judiciaire du phénomène.

Les peines encourues par les occupants sans droit ni titre ont été triplées, passant d’un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende à trois ans et 45 000 €. Cette sévérité est encore accrue en cas de circonstances aggravantes, telles que la dégradation du bien ou l’action menée en bande organisée, portant les sanctions potentielles à 5 ans de prison et 75 000 € d’amende. Le législateur a manifesté une volonté claire de dissuasion.

Le dispositif ne se limite pas aux seuls occupants. Il s’attaque également à l’écosystème permettant le squat :

- Un nouveau délit de « propagande » ou de publicité en faveur des méthodes facilitant l’occupation illicite est créé, puni d’une amende de 3 750 €.

- Les intermédiaires frauduleux, ceux établissant de faux baux ou installant sciemment des personnes sans l’autorisation du propriétaire, s’exposent à 3 ans de prison et 45 000 € d’amende.

L’expulsion administrative : une procédure déjudiciarisée

La véritable révolution procédurale est l’instauration d’une voie administrative rapide, contournant l’instance judiciaire traditionnelle pour l’expulsion. Le propriétaire victime peut désormais saisir directement le préfet pour obtenir une évacuation forcée. Cette « déjudiciarisation » vise à répondre à l’urgence de la situation et à l’effroi que représente la dépossession.

Pour actionner ce levier, le propriétaire doit suivre un protocole strict. Il lui incombe de déposer plainte pour violation de domicile au commissariat ou à la gendarmerie dès la découverte de l’occupation. Simultanément, il doit mandater un commissaire de justice (ex-huissier) pour dresser un constat d’huissier attestant de l’occupation illégale.

Muni de son titre de propriété, du dépôt de plainte et de ce constat, le propriétaire adresse une demande formelle au préfet. Ce dernier dispose d’un délai de 48 heures pour examiner la validité de la demande. Si les conditions sont réunies, il adresse une mise en demeure aux occupants, leur laissant un délai pour quitter les lieux. Passé ce délai, le préfet ordonne l’évacuation par les forces de l’ordre, qui doit intervenir sans délai, dans une fenêtre d’exécution pouvant aller jusqu’à 72 heures.

Validation constitutionnelle et protection du locataire

Saisi par l’opposition parlementaire, le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel de la loi en juillet 2023, la jugeant conforme aux principes fondamentaux. Cette validation confère au dispositif une assise juridique solide. Les Sages ont toutefois émis une réserve d’interprétation concernant l’extension de la notion de « domicile » aux locaux meublés, précisant qu’il reviendra au juge d’apprécier au cas par cas si la présence de meubles suffit à constituer un domicile.

Une censure notable est intervenue sur l’article 7. Cet article visait à exonérer le propriétaire d’un bien squatté de son obligation d’entretien et de sa responsabilité en cas de dommage. Le Conseil a jugé cette mesure disproportionnée, car elle portait atteinte au droit des tiers (par exemple, un voisin victime d’un dégât des eaux issu du logement squatté) qui n’auraient pu se retourner que contre l’occupant, souvent insolvable.

Il convient de distinguer rigoureusement le squatteur (occupant sans droit ni titre) du locataire en situation d’impayé. La procédure administrative accélérée ne s’applique en aucun cas à un locataire détenteur d’un bail, même si celui-ci ne règle plus ses loyers. Ce dernier reste protégé par la procédure judiciaire classique d’expulsion, soumise à la trêve hivernale.

Le contexte du bailleur : entre protection et contraintes accrues

Si la loi anti-squat 2025 est perçue comme un soulagement, elle intervient dans un environnement économique et réglementaire particulièrement éprouvant pour les propriétaires-bailleurs. La protection contre le squat coexiste avec une pression fiscale et normative inédite.

La rentabilité locative est mise à mal par l’augmentation continue de la taxe foncière, fruit d’une revalorisation nationale automatique et de hausses locales parfois spectaculaires. À cela s’ajoute l’explosion des charges de copropriété, tirées par les coûts de l’énergie et les budgets de maintenance.

De plus, la lutte contre les passoires thermiques impose des défis majeurs. L’interdiction de location des logements classés G depuis janvier 2025 contraint les bailleurs à des rénovations énergétiques lourdes. Le dispositif MaPrimeRénov’, bien que central, est souvent décrié pour sa complexité administrative, ses délais d’instruction et de versement, générant des tensions de trésorerie importantes.

Le tableau suivant résume les pressions économiques et réglementaires pesant sur les bailleurs en 2025.

| Type de Pression | Mécanisme en 2025 | Impact sur le Bailleur |

| Fiscale | Hausse de la taxe foncière | Revalorisation nationale indexée sur l’inflation + augmentations locales. |

| Opérationnelle | Augmentation des charges de copropriété | Impact de l’inflation (énergie, services, entretien) sur la trésorerie. |

| Réglementaire (Loi Climat) | Interdiction de location des logements G | Obligation de rénovation (MaPrimeRénov’) ou retrait du bien du marché. |

| Réglementaire (Loi Anti-Squat) | Nouveau délit pour locataire post-bail | Responsabilité accrue en cas de maintien dans les lieux (6 mois / 7 500 €). |

Prévention et perspectives juridiques

La loi anti-squat 2025 marque un rééquilibrage indéniable du droit de propriété, longtemps perçu comme insuffisamment protégé face à l’occupation illicite. Elle offre des outils de dissuasion pénale et une célérité d’exécution administrative qui devraient mettre un terme aux situations de dépossession les plus dramatiques.

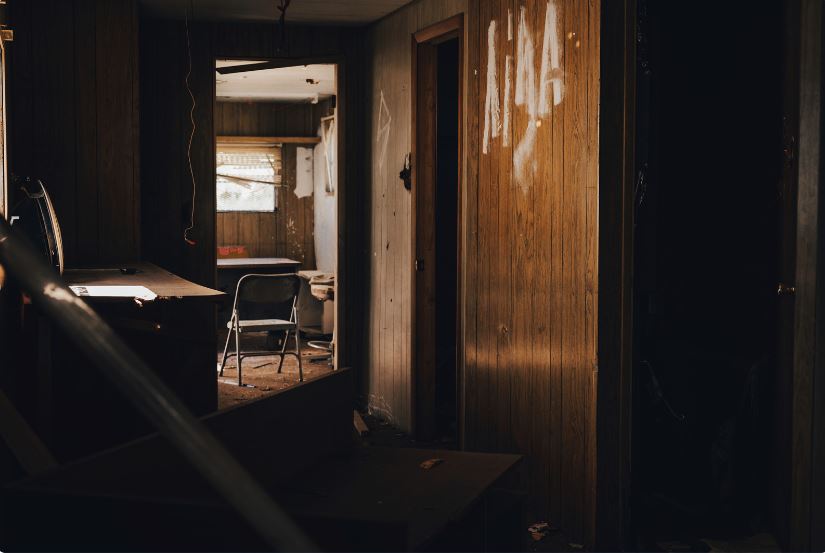

Néanmoins, la prévention demeure la mesure la plus efficace pour se prémunir contre ce fléau. La vigilance s’impose, particulièrement pour les biens vacants ou les résidences secondaires.

- Le renforcement des accès (portes blindées, serrures de sécurité) et l’installation de systèmes d’alarme ou de télésurveillance restent des investissements pertinents.

- Assurer une présence, même simulée (faire relever le courrier, visites régulières par un proche ou une agence), réduit considérablement la vulnérabilité du bien.

- La souscription d’une assurance Propriétaire Non Occupant (PNO) incluant spécifiquement la couverture des risques liés au squat est devenue indispensable.

Si cette réforme législative referme un chapitre d’angoisse pour de nombreux propriétaires, elle ne résout pas la crise systémique du logement. Elle restaure cependant une prérogative essentielle : celle de jouir de son bien. Elle met fin à une impunité qui minait la confiance et le pacte républicain.